Questo articolo inaugura una nuova serie di approfondimenti curati dalla redazione di Valore Rischio e Sistemi, dedicati ai settori strategici e ad alto impatto su cui si è concentrata l’attività recente. L’obiettivo è condividere riflessioni maturate sul campo per stimolare una comprensione più profonda delle sfide emergenti e delle soluzioni innovative applicate nei contesti più dinamici. A partire dalla complessità come chiave interpretativa si intende offrire una visione integrata tra analisi teorica e prassi operativa.

L’inefficacia dei modelli deterministici

La comprensione della complessità è fondamentale nella gestione dei rischi, specialmente in ambiti come quello infrastrutturale. La complessità non si riduce a mera difficoltà, ma è una proprietà intrinseca dei sistemi. Deriva dalla numerosità e dalle interazioni imprevedibili dei loro elementi. I sistemi complessi operano come ecosistemi dinamici e aperti, costantemente influenzati da fattori esterni quali l’ambiente, l’economia, la società e la normativa.

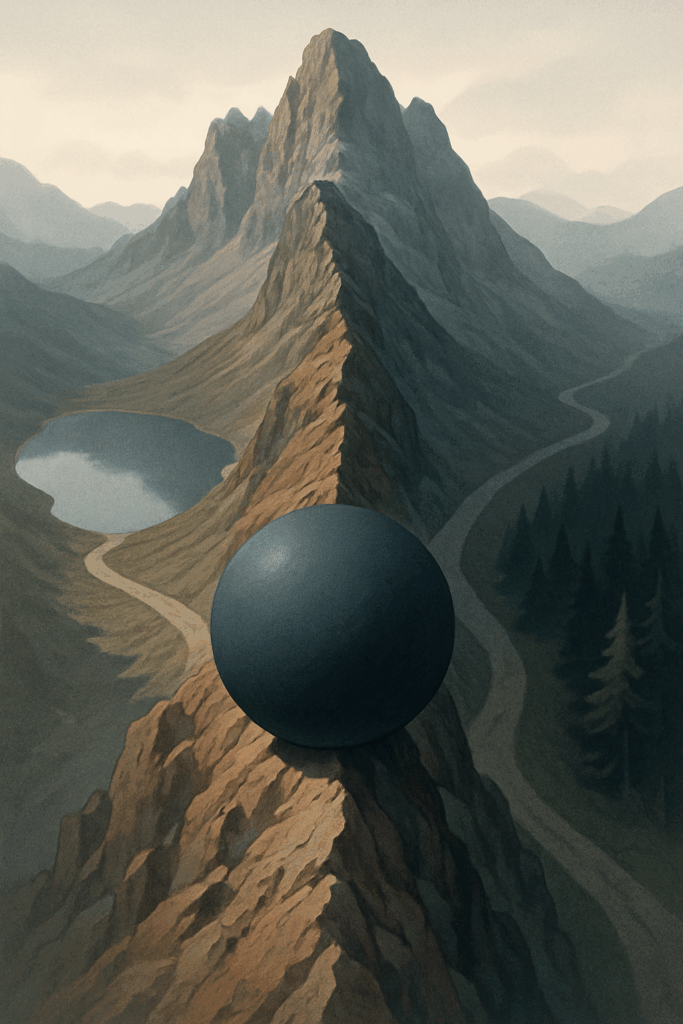

Considerando un progetto, e cioè una serie di attività pianificate e realizzate per raggiungere un obiettivo, in questo scenario, esso è un sistema unico che si adatta e modifica il proprio contesto. Le sue caratteristiche includono l’interconnessione, i comportamenti non lineari (dove piccole variazioni possono generare effetti amplificati), l’adattività e l’imprevedibilità, rendendo inefficaci i modelli deterministici tradizionali. Per chi gestisce il rischio, ciò significa che il rischio stesso è una proprietà emergente, che nasce dall’interazione tra il sistema e il suo ambiente, richiedendo un passaggio dal controllo deterministico all’anticipazione, all’adattamento e alla proattività.

Nei sistemi complessi, eventi estremi e inattesi sono più frequenti di quanto previsto dalle teorie classiche, un fenomeno descritto dalle leggi di potenza. Le piccole alterazioni possono scatenare discontinuità, ovvero transizioni rapide e spesso improvvise che avvengono quando il sistema supera una soglia critica. È essenziale cogliere i comportamenti emergenti, che si manifestano a livello di sistema e non sono riconducibili alla somma delle singole parti. Questa natura impone l’adozione di una governance adattiva, un modello flessibile e dinamico, capace di evolvere rapidamente con il sistema. Una governance efficace si basa sul monitoraggio continuo del contesto, sulla flessibilità strutturale, sulla capacità di attivare dinamiche di resilienza e sull’intelligenza collettiva. L’obiettivo non è eliminare il rischio, ma permettere al sistema di apprendere da esso.

IA nei sistemi complessi

L’Intelligenza Artificiale (IA), in particolare l’utilizzo dei Large Language Models (LLM), è un fattore strutturale che amplifica l’accelerazione, l’interconnessione e la discontinuità, tre caratteristiche del cambiamento evidenziate nel Decalogo della Complessità di De Toni.

L’IA può aumentare le vulnerabilità in aree come i rischi tecnici (es. data poisoning, model collapse), i rischi sistemici (dipendenza da modelli opachi) e i rischi etici/reputazionali (decisioni automatizzate percepite come ingiuste). La sua potenza computazionale rende gli errori più rapidi e profondi, agendo come un moltiplicatore di rischio.

Tuttavia, l’IA, se impiegata con criterio, diventa una leva per governare la complessità. Nei momenti di grande potenziale ma anche di instabilità (quando ci sono molte idee, tante domande e pochissime risposte), l’IA supporta l’analisi dei problemi complessi, rilevando schemi nascosti, simulando scenari alternativi e anticipando derive sistemiche. Non sostituisce l’intelligenza umana, ma agisce come facilitatore epistemico e compagno cibernetico, affiancando l’essere umano nella gestione di fenomeni ad alta variabilità. Il suo valore si realizza nella sinergia umano-macchina all’interno di un ecosistema adattivo, dove la conoscenza è distribuita e in continua evoluzione. Ciò trasforma l’IA da fonte di rischio a strumento per costruire sistemi organizzativi più intelligenti e resilienti.